В России больше 7 лет действует закон, согласно которому детские сады должны создавать специальную среду для развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Рассказываем, какие условия нужны детям с ОВЗ и как построить работу с “особенными” детьми в ДОО.

Детей с ОВЗ часто путают или сравнивают с малышами с инвалидностью. Это разные понятия и важно понимать их отличия.

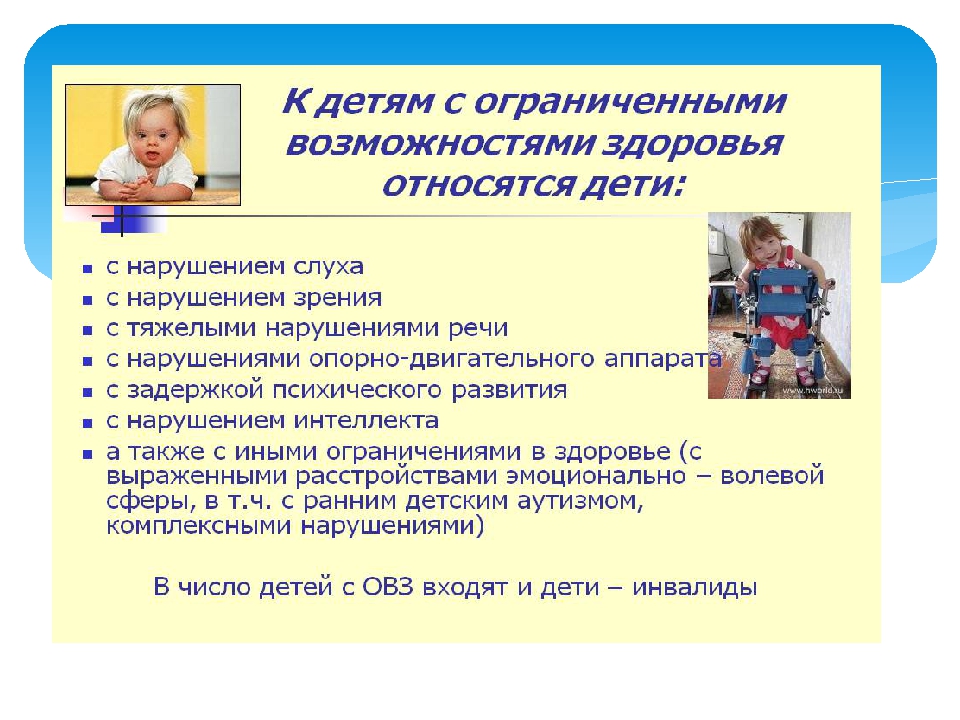

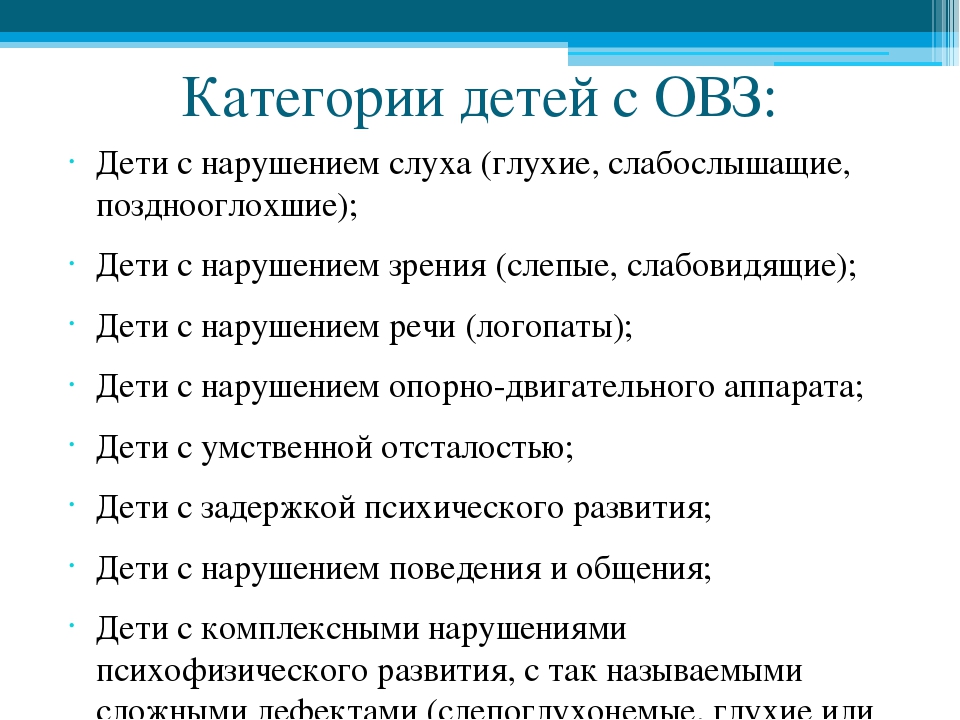

Ребенок с ОВЗ имеет регулярное или временное отклонение в физическом или психологическом развитии. Например, он плохо видит или слышит, заикается или имеет другие нарушения речи, отстает в психическом развитии или страдает аутизмом. Такие нарушения могут быть временными или постоянными, легкой или тяжелой степени. По мере развития ребенка они могут полностью уйти в прошлое. Диагноз «ограниченные возможности здоровья» не всегда устанавливается врачом, он лишь означает, что этот малыш особенный и к нему нужен индивидуальный подход.

Инвалидность предполагает значительные нарушения функций организма. Они могли появиться в результате травмы или врожденного дефекта у ребенка. Эти отклонения трудноустранимы или их невозможно устранить, поэтому диагноз не снимается с ребенка годами, а иногда и в течение всей жизни. Инвалидность устанавливается врачами-экспертами на медико-социальной комиссии, имеет официальный статус и предполагает наличие пособий и выплат родителям малыша.

Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды нуждаются в особых условиях для развития и обучения, внимании и заботе. Их обучают по схожей методике, особенности которой зависят от типа и степени выраженности заболевания.

Дети с ОВЗ могут посещать специализированные или обычные детские сады. Выбор группы и учреждения зависит от степени тяжести отклонений у ребенка.

Есть два основных варианта обучения.

1. Детские сады или группы компенсирующего вида

Это специальные группы, которые направлены на коррекцию патологий у детей. Обычно их посещают дошкольники с серьезными физическими и психическими нарушениями. В каждую группу назначаются дети со схожими видами нарушений и обучаются внутри группы по единой программе.

2. Комбинированные группы

Такая группа сочетает в себе обычных деток и дошкольников с нарушениями. В группе должно быть не больше 15-17 человек. Причем детей с нарушениями может быть только треть от этого количества. Комбинированные группы подходят для детей с небольшими нарушениями в развитии. Но и для них важно создать особенные условия. Воспитатель работает с “особенными” детьми по индивидуальной адаптивной программе. Если у детей разные виды нарушений, то программа развития составляется индивидуально для каждого.

Решение о том, какая форма обучения подходит конкретному ребенку, принимает психолого-медико-педагогическая комиссия. Воспитанник проходит полное обследование и получает заключение. Дополнительно к заключению прилагаются рекомендации, в которых указываются условия для комфортного обучения ребенка.

Дети с ограниченными возможностями здоровья в силу обстоятельств привыкают к постоянной родительской опеке, поэтому им сложно адаптироваться в обществе. Зачастую они мало общаются с другими детьми и практически не участвуют в групповых играх. Важно создать такие условия, которые помогут детям развить базовые навыки взаимодействия. Например, подготовить к жизни в обществе, развить речевые, социальные и моторные навыки, а также навыки самообслуживания.

Для этого необходимо:

-

Обустроить территорию детского сада таким образом, чтобы ребенок мог свободно перемещаться независимо от возможных физических ограничений.

Создать благоприятную атмосферу в группе, подготовив здоровых деток к приходу ребенка с особенностями. Задача воспитателя – создать среду, в которой каждый ребенок чувствует себя комфортно, придерживаясь принципа равноправия и не нарушая прав обычных детей. При этом важно следить, чтобы в группе сохранялась доброжелательная атмосфера. Поощряйте смешанные игры, где малыши играют вместе, не подчеркивайте отличия малыша с особенностями перед другими детьми. Будьте тем мостиком, через который ребенок найдет себе первых друзей. Помните, что детская психика гибкая и очень быстро воспринимает как данность любые особенности одногруппников в саду, если взрослые относятся к ним спокойно и доброжелательно.

Задействовать в работе с детьми не только воспитателей, но и других специалистов. В программе должны участвовать: психолог, логопед, дефектолог, медработник, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.

Они оценивают поведение ребенка, его реакции на различные ситуации, проводят дополнительные индивидуальные или групповые занятия. Затем наблюдают за результатами, составляют необходимые рекомендации и сообщают о них родителям. Таким образом получится обеспечить разностороннее развитие ребенка — физическое, художественное, речевое и социальное.

Изучить особенности каждого ребенка и рекомендации медкомиссии. На основе этого составить индивидуальный план развития. Несмотря на возможность совместного обучения обычных детей и детей с ОВЗ, формы и методы обучения для детей с диагнозом отличаются от стандартных.

Во время обучения зачастую дети с ОВЗ быстро устают, медленно реагируют на просьбы и им сложно удерживать внимание на одной задаче. Эти особенности стоит учитывать при выборе формы обучения. Например, следует уменьшить продолжительность занятий, чаще менять виды деятельности и выделять больше времени на любые задачи.

Но это не значит, что ребенка с ОВЗ нужно отделять от основной группы. Важно найти способности, выявить предрасположенность ребенка и опираться на них в обучении.Основная задача воспитателя в групповой работе — найти те методы, которые будут доступны и интересны всем участникам группы. Психологи рекомендуют включить в план три основных метода.

Игротерапия

Это психологический инструмент, который воздействует на детей через игру. В непринужденной обстановке дети учатся взаимодействию с другими людьми, познают мир и расширяют кругозор. Игра помогает понять, какие именно сложности испытывает конкретный ребенок, и скорректировать их.

Для детей с отклонениями будут полезны музыкальные игры или упражнения в сенсорной комнате. Это специально оборудованное помещение, которое помогает стимулировать все формы восприятия: обонятельное, тактильное, слуховое, зрительное, вкусовое и вестибулярное.

Психогимнастика

Это комплексы упражнений и игр, которые помогают расслаблять мышцы, выражать чувства и раскрепощаться эмоционально. Такие упражнения развивают познавательную и эмоционально-личностную сферу. Самый простой пример психогимнастики — игра “Делай как я”. Воспитатель показывает выразительные движения, а дети повторяют.

Сказкотерапия и куклотерапия

Сказкотерапия позволяет погрузить ребенка в определенную ситуацию на примере сказочных персонажей. Таким образом он развивает воображение, учится справляться со страхами и проживать свои эмоции. Сказкотерапия эффективна для детей, у которых трудности в физической, эмоциональной и поведенческой сфере. Сказкотерапия – это метод работы с детьми через сказки. Куклотерапия работает по принципу сказкотерапии, только вместо сказки воспитатель воспроизводит кукольный театр.

Работа с детьми ОВЗ — это дополнительный труд и ответственность воспитателя. Не каждый специалист имеет подходящую профессиональную и эмоциональную подготовку для такой работы. Чтобы работать с детьми с ОВЗ, воспитатель должен пройти программу повышения квалификации и научиться использовать полученные знания в работе. Поэтому государство поощряет воспитателей, которые помогают детям компенсировать отклонения и стать полноценными личностями. Такие специалисты получают более высокую оплату труда и более продолжительный отпуск — 56 календарных дней. А количество рабочих часов наоборот уменьшается — они работают не более 25 часов в неделю.

Это правовое понятие ввёл принятый в 2012 году и вступивший в силу 1 сентября 2013 года закон «Об образовании в Российской Федерации».

• Кого этот закон относит к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья?

• Как строить работу с детьми с ОВЗ в ДОУ?

• Каким образом организовать обучение детей с ограниченными возможностями в дошкольных организациях?

В материале эти вопросы рассматриваются со всех сторон. Особое внимание в статье уделено адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ, которые используются для группы, для класса детей, у которых есть то или иное нарушение здоровья.

Федеральный закон определяет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья как физических лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые заключением психолого-медико-педагогической комиссии и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Получение заключения ПМПК – важнейший этап в подтверждении статуса ребёнка с ОВЗ.

Рассмотрим пример:

В дошкольную образовательную организацию приходит мама и говорит о том, что ребёнок имеет ограниченные возможности здоровья. Но подкрепляющий устные заявления документ из ПМПК семья предъявить не может. В этом случае ребёнок не может быть определён в группу компенсирующей или комбинированной направленности.

Даже в случае, если педагоги и психологи детского сада видят, что конкретный ребёнок нуждается в коррекционной помощи, семья обязана посетить ПМПК и получить заключение комиссии.

Это интересно:

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования территориальной ПМПК

Следует отметить, что психолого-медико-педагогическая комиссия работает в двух направлениях:

— обследует детей,

— даёт рекомендации по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и созданию для них условий в образовательных организациях.

Сотрудники ПМПК знают и понимают, что в рекомендациях обязательно нужно отразить те условия, которые необходимо организовать для обучения ребёнка с ОВЗ в ДОУ по ФГОС с использованием адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ – либо основной, либо индивидуальной.

Довольно часто ПМПК рекомендует родителям определить ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в группу компенсирующей направленности или группу комбинированной направленности, где осуществляется инклюзивное образование. Такой подход позволяет активнее включать детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь социума и прививать им навыки общения.

Довольно часто ПМПК рекомендует родителям определить ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в группу компенсирующей направленности или группу комбинированной направленности, где осуществляется инклюзивное образование. Такой подход позволяет активнее включать детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь социума и прививать им навыки общения.Организация инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

Термин «инклюзивное образование», имеющий самое непосредственное отношение к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, в нормативной базе Российской Федерации впервые появился в 2012 году, ранее ни в одном документе федерального уровня такого понятия не было.

Знаете ли вы?

В законе «Об образовании» вводится следующее определение: «Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».

=Несмотря на то, что это понятие появилось совсем недавно, инклюзивное образование уже прочно вошло в нашу жизнь, оно реализуется и в дошкольных образовательных организациях реализуется, и на уровне начального общего и основного общего образования, и в высшем профессиональном, и в среднем профессиональном образовании. В зависимости от рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии детей с ОВЗ в детский сад могут принять:

— в группу компенсирующей направленности,

— в группу комбинированной направленности.

В чём заключаются особенности образовательного процесса в этих группах?

1. Инклюзивное образование в ДОУ в группах комбинированной направленности Группы комбинированной направленности сложно назвать новаторской новинкой, дошкольное образование в таких группах было и до принятия закона, когда в обычные детские коллективы включались дети с небольшими проблемами здоровья (пониженным зрением, лёгкой степенью глухоты и пр.

). Особенность групп комбинированной направленности состоит в том, что в них наряду с нормально развивающимися дошкольниками совместно обучаются дети, у которых есть те или иные виды нарушений (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата и так далее). В отличие от наполняемости групп общеразвивающей направленности, которая зависит от площади помещения, наполняемость групп комбинированной направленности регламентируется СанПиНом. В СанПиНах же указывается, сколько детей с ОВЗ может быть в такой группе. Как правило, программы, которые используют педагоги в таких группах, тоже уже прошли достаточно широкую апробацию и внедрены в педагогическую практику, в образовательный процесс, однако методы обучения детей с ОВЗ в ДОУ по ФГОС в этих группах отличаются. Вне зависимости от числа таких воспитанников (это могут быть два, три, четыре, пять, семь человек) педагог в работе с ними использует адаптированную образовательную программу, причём для каждого ребёнка свою.

). Особенность групп комбинированной направленности состоит в том, что в них наряду с нормально развивающимися дошкольниками совместно обучаются дети, у которых есть те или иные виды нарушений (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного аппарата и так далее). В отличие от наполняемости групп общеразвивающей направленности, которая зависит от площади помещения, наполняемость групп комбинированной направленности регламентируется СанПиНом. В СанПиНах же указывается, сколько детей с ОВЗ может быть в такой группе. Как правило, программы, которые используют педагоги в таких группах, тоже уже прошли достаточно широкую апробацию и внедрены в педагогическую практику, в образовательный процесс, однако методы обучения детей с ОВЗ в ДОУ по ФГОС в этих группах отличаются. Вне зависимости от числа таких воспитанников (это могут быть два, три, четыре, пять, семь человек) педагог в работе с ними использует адаптированную образовательную программу, причём для каждого ребёнка свою.

Знаете ли вы?

Одну программу допускается использовать только в том случае, если группу посещают дети с аналогичным видом нарушений.

Например, если два-три человека имеют одинаковую степень тугоухости, то адаптированная программа может быть единой. Если же в коллективе разные дети, особенно разные по видам нарушений, например, один ребёнок — с нарушением слуха, другой – с нарушением зрения, третий – с нарушением психического развития, тогда для каждого ребёнка в индивидуальном порядке прописывается адаптированная образовательная программа для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

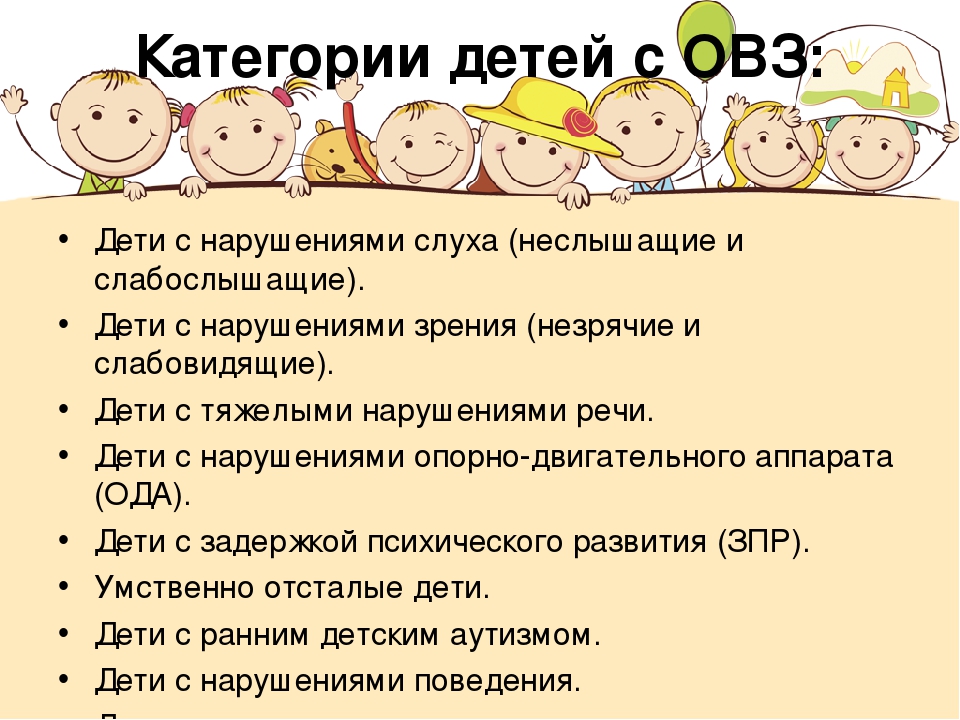

2. Инклюзивное образование в группах компенсирующей направленности Группы компенсирующей направленности — это группы, которые посещают дети с одним и тем же нарушением. Например, группы для детей с нарушениями слуха, или группы для детей с нарушениями зрения, или группы для детей с нарушениями речи, и так далее. Закон «Об образовании» впервые ввёл в перечень детей с ограниченными возможностями здоровья также детей с расстройствами аутистического спектра, чего не было ранее в типовом положении.

Такая группа детей с ОВЗ появилась впервые. К сожалению, в последние годы детей с ранним детским аутизмом действительно стало много, в новом тысячелетии медики стали активно диагностировать это заболевание. Дети-аутисты нуждаются в особых условиях получения образования, и именно поэтому они также подпадают под определение детей с ограниченными возможностями здоровья. Исходя из особенностей воспитанников, группы компенсирующей направленности могут иметь 10 направленностей — в зависимости от категории детей. В группах реализуется адаптированная основная образовательная программа, единственная адаптированная основная образовательная программа. И это – одна из главных сложностей реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОУ в группах компенсирующей направленности. Дело в том, что примерных адаптированных основных образовательных программ, с учётом которых можно написать собственно адаптированную основную образовательную программу, пока на ФГОС-реестр не вывешено, к настоящему моменту они не разработаны.

Есть только федеральный государственный образовательный стандарт, на основе которого они пишутся, но на основе этого документа дошкольным организациям достаточно сложно создавать адаптированные основные образовательные программы.

Подготовка детского сада к инклюзивному образованию

Наше государство гарантирует равные возможности для полноценного развития все гражданам, включая имеющих проблемы со здоровьем. Безусловно, каждому ребёнку нужно попасть в нужное время и в нужное место, то есть в тот самый сад, где ему будет комфортно. В особенности это относится к детям с ограниченными возможностями здоровья. Родителям не всегда удаётся получить путёвку в ту дошкольную организацию, где для такого ребёнка созданы условия. И если мама получает путёвку в общеразвивающую группу, а в образовательной организации нет нужного специалиста (психолога, логопеда, дефектолога), а ребёнку он категорически нужен по заключению ПМПК, то складывается двоякая ситуация.

-

Со стороны кажется, что ребёнок охвачен дошкольным образованием. Но получает ли он именно то образование, которое ему необходимо? Отнюдь нет. Получает ли он именно тот набор условий, которые ему необходимы? Опять же нет.

Знаете ли вы?

Как только в детском саду появляются дети, предоставившие подтверждение психолого-медико-педагогической комиссии, заключение ПМПК о статусе «ребёнок с ограниченными возможностями здоровья», это сразу нацеливает образовательную организацию на создание для такого ребёнка специальных образовательных условий.

А специальные образовательные условия — это не только пандусы, поручни и какие-то другие архитектурно-планировочные вещи. К специальным образовательным условиям следует отнести:

— повышение квалификации педагогов, обучение педагогов, их подготовка к работе с детьми c ОВЗ;

— методическую составляющую;

— изменения в образовательной программе, то есть возникновение определённого раздела в основной образовательной программе, который ФГОС определяет как «коррекционная работа/инклюзивное образование».

Таким образом, у дошкольной организации возникает довольно много серьёзных проблем, которые необходимо решать.

Здесь следует напомнить, что подготовка педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения, – это прерогатива субъекта Российской Федерации. То есть орган государственной власти субъекта должен беспокоиться о подготовке данных педагогических работников, с одной стороны, и содействовать привлечению таких работников в организации, с другой стороны.

Сегодня педагогические вузы в своих программах уделяют внимание образованию детей с ОВЗ, студентам предлагаются циклы лекций по этой теме. Но времени в вузовской программе на изучение этой многогранной проблемы выделяется очень мало, глубина её проработки недостаточна для полноценной подготовки педагогов дошкольного образования к работе с детьми с ОВЗ в ДОУ. Будущим воспитателям даются только общие сведения о диагностике и какие-то отдельные отрывочные сведения о коррекции.

Собственно методов работы с детьми с ОВЗ в ДОУ, приёмов работы, методик и технологий студенты и выпускники не изучают и навыков такой работы не получают. Поэтому воспитатель, который приходит в группу общеразвивающей направленности после педагогического колледжа, не готов, не владеет навыками, умениями, этими компетенциями, которые ему необходимы.

Нельзя не сказать, что сегодня наше общество постоянно сталкивается с оптимизацией процессов и условий. Тяжёлой проблемой во многих регионах становится увольнение логопедов, психологов, дефектологов. Федеральные и региональные власти объясняют это снижением финансирования и оптимизацией расходов. Но отсутствие столь нужных специалистов в детских садах не позволяет в полной мере реализовывать образовательную программу для всех детей. Получается, что для одних категорий воспитанников она может быть реализована, а для других – нет. Однако при таком подходе становится невозможным исполнение закона «Об образовании» и федерального государственного образовательного стандарта.

И, разумеется, никак не исполняется социальный запрос со стороны родителей, что немаловажно.

Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ

Хотя внедрение инклюзивного образования связано с массой сложностей, процесс происходит всё активнее. Для детей с ОВЗ в детских садах создаётся доступная среда, педагоги осваивают методики взаимодействия с такими дошкольниками. И сегодня на первый план выходит вопрос разработки основных образовательных программ. Базисом при написании программы служит федеральный государственный образовательный стандарт, на основе которого и пишется программа. Но не менее важно, чтобы основная образовательная программа была разработана с учётом примерной. Этого требует закон «Об образовании», поэтому так поступают все образовательные организации (и дошкольные в том числе) при разработке основных образовательных программ.

Знаете ли вы?

На сегодняшний день примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольных пока нет.

Они не разработаны, на сайте ФГОС-реестра их нет, и взять их неоткуда.

Это довольно серьёзная проблема, которая существенно тормозит развитие системы дошкольного образования в части дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Нельзя забывать, что в группах, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, для обучения должны использоваться программы адаптированные, хотя они могут между собой различаться. Этот момент стоит отметить особо. Ранее не существовало понятия «адаптированная программа», хотя термин «коррекционная программа» используется уже давно.

Адаптированные основные общеобразовательные программы – это ещё одно нововведение в системе образования, в том числе дошкольного. Это программы, которые используются для группы, для класса детей, у которых есть то или иное нарушение. Например, адаптированная основная общеобразовательная программа для группы детей слабовидящих или для детей слабослышащих, для детей слепых, для детей глухих, для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Таких детских групп в стране очень много, и эти группы и должны работать по адаптированным основным программам.

Что же представляют собой адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ?

Без такой программы не обойтись в том случае, когда в группе нормально развивающихся сверстников есть один, двое, трое, пятеро детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня в дошкольных организациях используются различные программы, в их числе программы:

«От рождения до школы»,

«Детство»,

«Радуга» и пр.

Но для ребёнка с ОЗВ, любого ребёнка с любым нарушением ни одна из этих программ не подходит. А если программа не подходит, то её надлежит адаптировать.

Рассмотрим пример

Ребёнок с тяжёлыми нарушениями речи попадает в комбинированную группу. Для такого ребёнка необходимо адаптировать раздел программы, который называется «Развитие речи». Для такого ребёнка необходимо внести в содержание программы определённые изменения, именно те, которые необходимы этому конкретному ребёнку, исходя из того, какая у него лексическая недостаточность (то есть чего у него недостаёт в плане лексики), есть ли у него нарушения грамматического строя речи (и если есть, то какие), что у этого ребёнка со звукопроизношением.Таким образом, образовательная программа адаптируется, чтобы процесс обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья был более комфортным и приводил к достижению высоких результатов.

Это интересно:

Нужно ли вносить изменения в устав в случае обучения детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам

И для родителей, и для воспитателей очевидно, что детям с ограниченными возможностями здоровья намного легче адаптироваться и осваивать образовательные программы в группах комбинированной направленности. И здесь важнее, чем когда-либо, говорить о программах адаптированных. Каждому ребёнку с ОВЗ, который попал в группу комбинированной направленности, необходимо садаптировать основную программу, которая предлагается для всей группы. Бесспорно, для конкретного ребёнка требуется индивидуальная адаптация этой программы. Возможно, только в одной образовательной области, как, например, для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Возможно, в двух областях, если, например, это дети с задержкой психического развития.

Особенности адаптации зависят от образовательных потребностей каждого ребёнка, который оказывается в группе здоровых сверстников. И, пожалуй, два момента — разработка адаптированной образовательной программы для каждого ребёнка с ОВЗ в группах комбинированной направленности и в разработке адаптированных основных образовательных программ – и представляют на сегодня главную сложность в инклюзивном образовании детей с ограниченными возможностями здоровья.

Но, несмотря на все трудности внедрения инклюзивного образования, такой подход к обучению детей с ОВЗ в ДОУ имеет широчайшие перспективы. Постоянное взаимодействие и ежедневное сотрудничество позволяет и детям с ограниченными возможностями здоровья, и детям с нормальным развитием приобрести новые знания и навыки, стать более толерантными, научиться изыскивать решения в самых разных жизненных ситуациях. Глобальная цель инклюзивного образования – создание комфортных условий для совместного успешного воспитания и результативного образования детей с разными психофизическими особенностями развития.